本文

東温市の文化財

重信地区

除ヶの堰堤

昭和10年に完成した堰堤は、重信川下流域の土砂流出を防ぐために作られ、瀬戸内の島石を使った石組は圧倒的な造形美を誇っています。

| 種別 | 登録有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成13年8月28日 | |

| 所在地 | 東温市山之内 | |

北吉井のビャクシン

根廻り7m、地上1mで二幹となり、それぞれ目通り周囲4m、樹高は20mに達し、枝張りは径12mにもおよびます。

| 種別 | 国指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和23年12月18日 | |

| 所在地 | 東温市樋口 | |

麓の楽頭

8月14日に盆行事として、地区内の新仏の供養念仏を終えた後、地区の人たちが薬師堂前の広場に集まり演じる原型的な念仏踊りです。白衣・白足袋姿の神主が数珠と榊を持ち、石地蔵と石塔の前で祝詞(大祓詞)と般若心経をあげた後、神明諸仏(高神様)を勧請してから数珠を繰って丁半の数をとってオクジオロシを行います。その間、大堤婆・小堤婆・鉦打ちは集まってきた人々の東西に分かれた「ナミアムダーブヤ、ナーマミダー」の掛け合い念仏に和して、楽をはやしつつ乱舞します。踊りはオクジオロシの結果が丁になるまで続けられます。

| 種別 | 県指定無形民俗文化財 |

|---|---|

| 指定年月日 | 平成12年4月18日 |

| 所在地 | 東温市山之内 |

ベニモンカラスシジミ

チョウのなかでも最も下等な属種で世界的にも珍しく、ごく限られた地域にしか生息しない学術上貴重なものです。

| 種別 | 県指定天然記念物 |

|---|---|

| 指定年月日 | 昭和37年3月23日 |

| 所在地 | 東温市皿ヶ嶺連峰自然公園内 |

層塔及び五輪塔群

下林字仙幸寺一帯に散在していたものを明治期に基壇を設けて安置したといわれ、土地の人の間では「おたちゅうさん」として親しまれ、信仰されてきました。層塔二基、五輪塔五基があり、いずれも凝灰岩製で鎌倉時代に造られたと考えられています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和45年3月21日 | |

| 所在地 | 東温市下林 | |

三輪田米山筆三十六歌仙絵馬

江戸時代の書家三輪田米山筆による歌仙図。画工は藤田先蔵。一歌仙一扁額形式で、柿本人麻呂から17人が左を向き、紀貫之から18人が右向きに描かれています。通式の三十六歌仙絵馬ですが、藤原興風の1枚は失われています。

米山筆の額や碑は数多く各地の神社などに残されていますが、絵馬への揮毫は大変珍しいものといえます。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和56年7月1日 | |

| 所在地 | 東温市野田 | |

五十八社大明神の雨乞い面

地元の人々は「御面様」と尊称し、雨乞神事を行い霊験を得たとの記録も残っていますが、門外不出のものです。室町時代のに作られたと考えれています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和44年10月1日 | |

| 所在地 | 東温市山之内 | |

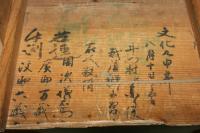

木樋

昭和61年、上村源平谷池の近代改修工事中に発見された木樋です。蓋に刻文があり、文政10年に総樋替えが行われたことや、工事にかかわった人物の名前が記されており、源平谷池の水利に関する貴重な資料です。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成9年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市見奈良(東温市立歴史民俗資料館) | |

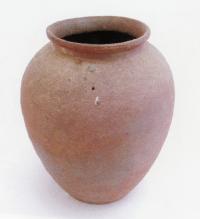

銭壺及び古銭

昭和31年、下林字定力の通称「古大寺」と呼ばれる場所からから出土した古備前焼の壺で、室町時代初期(14世紀前半)のものです。発見時には内部に約7万枚の銅銭が入っていたとのことです。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和56年7月1日 | |

| 所在地 | 東温市見奈良(東温市立歴史民俗資料館) | |

経塚(猿塚)

拝志神社の西約200mの水田の一角に、一辺7m余りの墳丘状の高まりがあります。ここは古来から「猿塚」と呼ばれていますが、その由来は分かっていません。丘上には礫岩製の宝篋印塔と思われる石塔1基があり、室町時代のものと考えられています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和45年3月21日 | |

| 所在地 | 東温市下林 | |

別府の石造物群

享保の大飢饉による死没者の50回忌を村中で行い、安永10年に建立された餓死萬霊供養塔や、昭和18、20、21年の重信川の水害復旧工事の際に犠牲となった松山刑務所受刑者4人の供養のために建立された地蔵尊、旧金毘羅街道の道標・常夜灯などが残されています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成9年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市下林 | |

上林の六十六部回国供養塔群

市内には30基以上の回国塔が確認されていますが、その内7基が上林地区の県道沿いに集中して建てられています。

一山村であった上林の人々が、六十六部(回国聖者)にどのようにかかわっていたか、民俗信仰を理解する上で貴重な史跡です。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成9年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市上林 | |

ねり行事

(写真左:ねり行事の行事、右:土俵入り)

浮嶋神社の秋祭りに行われる伝統行事のひとつです。獅子2頭、猿田彦、お鷹、鉄砲、日月神旗、拍子木打ち、行司・相撲力士、舞姫、馬、御矛興、神輿と43種175人の行列が練り歩きます。宮出し神事後には、4人の力士により土俵入りが行われます。

| 種別 | 市指定無形民俗文化財 |

|---|---|

|

指定年月日 |

平成9年4月1日 |

| 所在地 | 東温市牛渕 |

漣痕化石

約7,000万年前の波の跡の化石「漣痕(リップルマーク)」です。

地質学上極めて貴重なもので縦約50m、横約20mの一枚岩の表面に波の跡を残しており、太古この地が海であったことを物語っています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和56年7月1日 | |

| 所在地 | 東温市山之内 | |

大ツツジ

ヒラドツツジ系の一品種で、樹齢約130年、高さ2.8m、周囲20mに及び花の色は紫紅の優雅な大ツツジです。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和56年7月1日 | |

| 所在地 | 東温市見奈良 | |

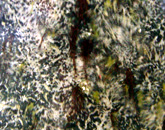

稲荷五社神社社叢

標高330mにある境内は、スダジイを主とする照葉樹林で、松山平野に発達した原生林の姿を留める森として貴重な群落地です。社叢は総面積12,326平方メートルあり、群落組成はウラジロガシも多く、その他にもモチノキ・モッコク・ツクバネガシが混在し、低木にはヤブツバキ・サカキ・ヒサカキなどが自生しています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成9年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市山之内 | |

ヤブツバキ

このヤブツバキは、山之内麓地区の薬師堂の前庭斜面にあります。樹高約5.5m、目通り周囲約190cmで、地上約1mで2幹に分かれており、樹齢は200年以上(推定)と考えられてます。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成9年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市山之内 | |

クヌギ

目通り周囲約3m・樹高約19mの大木です。

枝が南東へ水平に伸びており、クヌギの枝張りとしては非常に珍しいものです。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成9年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市下林 | |

烏ヶ嶽城跡叢林

照葉樹林の残存林として中予地区では特筆すべき希少な群落です。

中腹より少し上に立っている目通り243cmのコナラ、307cmのウラジロガシ樹容は見事です。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成9年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市山之内 | |

志津川古墳群出土遺物

志津川古墳群は、東温市志津川地区の北に広がる丘陵地帯に位置する古墳群です。総合公園整備事業に先立ち、平成5年度から平成6年度にかけて発掘調査が行われました。調査では16基の古墳の発掘調査が行われ、6号墳からは子持ち壺、8号墳の石室全面にあった土器だまりから、人物子持ち壺が出土しています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市見奈良(東温市立歴史民俗資料館) | |

拝志古窯群出土遺物

東温市下林の伽藍にある窯跡で、昭和41年度、平成7年度に発掘調査が行われています。奈良時代中期から平安時代初期にかけて操業された窯と考えられています。灰原からは多種多量の須恵器と瓦が出土しました。軒丸瓦は複弁四弁蓮華文で、松山市中ノ子廃寺で同笵瓦が出土していることから、本遺跡との関連が考えられます。また、底部裏側に「中」の字が刻まれた杯身も出土しています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市見奈良(東温市立歴史民俗資料館) | |

雨乞い三面

藩政時代に雨乞い行事に用いられたことで、「雨乞い三面」として知られる3面の神面です。享保17年、松山藩寺社奉行の定番により、毎年12月20日を「御面渡御祭」と定め、隔年ごとに浮嶋神社と徳威三島宮の両神社の本殿で交互に祀られるようになりました。

| 種別 | 市指定有形文化財 |

|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年4月1日 |

| 所在地 |

東温市牛渕 |

シラカシと龍神社社叢

龍神社は山之内神子野の黒滝橋から谷沿いの山道を4kmほど登ったところにあります。総面積約10,000平方メートルの社叢は、多くがウラジロガシの大木ですが、それらを中心に海抜500mから800mの暖温地上部の原生林の名残をとどめており、そのほかの植生類もカシ林域を特徴づけるものがほとんどを占めています。また、社殿前の林道を隔てた南側には、樹高約23m、目通り313cm、樹齢300年ほどのシラカシが立っています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市山之内 | |

浮穴郡の里神楽

神楽は元々神職が舞うものとされ、かつては盛んに行われていましたが数々の理由で途絶えていました。昭和51年7月、築島神社宮司渡部禎之氏の指導のもと、上林に保存会が作られ復活しました。その後、牛渕、下林で保存会が作られ現在は3団体の神楽保存会により継承されています。

| 種別 | 市指定無形民俗文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市下林、上林、牛渕 | |

船川神社本殿

本殿は春日造りで、前殿拝が設けられています。明治12年に棟梁武智八郎、高田貞治郎の手により改築されており、随所に見られる彫刻は、著名な彫刻士友沢弥三郎の晩年の力作です。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市上村 | |

宇氣洲神社社叢

ムクノキ、エノキ、アラカシなどの大木があり、沖積平野とくに河川沿いの原生林の名残をとどめた貴重な林です。明治28年古社寺取調帳(南吉井村役場)の宇氣洲神社境内の絵図に描かれた樹木(大木)が現在も9本見られています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市田窪 | |

龍神社の金幣

慶安元年、山之内の龍神社に奉納されたもので、雨乞い神事に用いられたと伝えられています。金幣には「八大龍王 黒瀧 天瀧」「慶安元年 惣氏子 八月吉日 願主 高須賀佐兵衛」と刻まれています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市見奈良(東温市立歴史民俗資料館) | |

上市地蔵尊・下市地蔵尊

(写真左:上市地蔵尊、右:下市地蔵尊)

志津川に町筋という幅の広い道路が東西に通っています。その町筋の東側に上市地蔵尊、西側の西岡村との境に下市地蔵尊があります。かつて志津川は市場町として栄え、町筋には旅籠や商家などが立ち並び屋号も残されています。この2体の地蔵尊は、市場の守り神として祭られていたのではないかと思われます。

残されている屋号など

伊勢屋、中野屋、唐津屋、岡田屋、茶屋、紺屋(2)、木屋、お江戸、米田屋、増屋、上酒屋、下酒屋、雑貨屋(2)

診療所(野村良哲)と至健堂、寺子屋(竹村周造)、札場、殿倉

| 種別 | 市指定史跡 |

|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年4月1日 |

| 所在地 | 東温市志津川 |

牛渕の獅子舞

浮嶋神社の秋祭り行事の一つとして伝えられています。

獅子頭の箱書に文化九年(1812年)に井門村(現松山市井門町)より越後獅子を習ったと記されています。

| 種別 |

市指定無形民俗文化財 |

|

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成21年3月26日 | |

| 所在地 | 東温市牛渕 | |

志津川天満神社チシャノキ

チシャノキは志津川天満神社本殿の西側にあります。樹高約18m、胸高幹周約330cm、根元周囲は約480cm。6月から7月頃になると多数の白い花を咲かせ、丸い実をつけます。また、葉の形や樹形が柿の木に似ていることから「カキノキダマシ」とも呼ばれています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成22年4月20日 | |

| 所在地 | 東温市志津川 | |

向井古墳

古墳時代後期(6世紀後半)に築造された横穴式石室1基をもつ円墳です。

石室の上半部は失われていましたが、墳丘や石室内部の保存状態がよく、埋葬時の状況が残されていることが確認されました。

| 種別 | 市指定史跡 |

|---|---|

| 指定年月日 | 平成26年11月26日 |

| 所在地 | 東温市樋口 |

川内地区

オキチモズク発生地

吉久のお吉泉から流れる小川で昭和13年、植物学者である八木繁一氏によって発見されました。淡水産ベニモズク科に属する紅藻の一種です。紫紅色で柔軟な円柱状の体は数多く分岐し、5〜30cmになり、長いものは40cmにもなります。毎年晩秋のころ発芽して、翌年3月ころ胞子を生じて消失します。

| 種別 | 国指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和19年6月26日 | |

| 所在地 | 東温市吉久 | |

医王寺本堂内厨子

天文3年(1534年)の作で、一間厨子といい間口が一間あり、正面103cm、側面73cm、棟高289cmの入母屋造・妻入で屋根はこけら葺となっています。

| 種別 | 国指定重要文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和41年6月11日 | |

| 所在地 | 東温市北方 | |

三島神社本殿

南北朝時代(1339年頃)の建立とされ、三間社流造銅板葺です。

構造は、切妻造平入となっていて正面4.2m、側面4.5mです。

| 種別 | 国指定重要文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成4年8月10日 | |

| 所在地 | 東温市則之内 | |

川上神社古墳

川上神社の社殿後方の社叢の中にある方墳で、墳丘は39m、幅22m、高さ約5m、南側神社向きに開口している横穴式石室2基をもつ古墳です。東石室は両袖式で、玄室の長さ2.6m、幅2m、高さ2.1mの規模で、羨道は埋土のため計測できません。東石室は7世紀中葉の典型的な終末期古墳で、その構造にも大和政権の影響が認められるものとなっています。

| 種別 | 県指定史跡 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和25年10月10日 | |

| 所在地 | 東温市南方 | |

木造随身立像

延文4年(1359年)の作で、吽形の左大神(冠をつけ兵杖を帯びた姿をしている)2体があります。

1躯は像高138cm、他の1躯は135cmの寄木造りで彩色がしてあります。

| 種別 | 県指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和51年4月6日 | |

| 所在地 | 東温市則之内 | |

ウラジロガシ

ウラジロガシはブナ科の常緑高木で、葉の裏がロウ質で白くみえるため「ウラジロガシ」と呼ばれます。このウラジロガシは、惣河内神社参道入口にあります。目通り約6m、高さ11m。老樹のため樹幹は空洞となっているため、支柱で枝を補強しています。

| 種別 | 県指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和54年3月20日 | |

| 所在地 |

東温市河之内 |

|

川上神社古墳出土品

写真:鐘形杏葉(かねがたぎょうよう)

川上神社古墳に埋納されていたもので大正2年に発見されました。6世紀後半頃の馬具、7世紀初め頃の須恵器や鉄器から構成されています。馬具は鉄地金銅張のものでほぼ一式が揃っています。また、鐘形鏡板と鐘形杏葉が伴う例は少なく、奈良県の藤ノ木古墳出土品の馬具の組み合わせとの近似も指摘されています。

| 種別 | 県指定有形文化財 |

|---|---|

| 指定年月日 | 平成19年2月20日 |

| 所在地 | 東温市南方 |

白猪の滝

重信川支流の表川の水源に近い白猪峠のふもとにある、高さ84m、2段の滝です。明治24年8月にこの滝を訪れた正岡子規は、「山路の秋」にその様子を記し、「滝湧くや秋のはらわたちぎれけん」の句を残しています。また、明治28年11月には夏目漱石もこの地を訪れています。

| 種別 | 市指定名勝 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和38年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市河之内 | |

唐岬の滝

白猪の滝よりさらに奥へ1km奥に上がった割石峠の渓谷にある、高さ114m、7段の滝と言われていましたが、崩落などにより景観が大きく変わっており、近年の調査により落差49m、4段の滝となっていることが判明しました。明治28年11月にこの滝を訪れた夏目漱石は、「蓑笠にて白猪唐岬の瀑一覧致候」と正岡子規に手紙を書き送り、「滝五段一段毎の紅葉かな」などの句を残しています。

| 種別 | 市指定名勝 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和38年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市河之内 | |

滑川渓谷

渓谷の入口にある『塩嶽』については、『伊予古蹟誌』に「危岸の嶺に泉あり、増減海潮に従う、味亦塩なり、因て汐嶽と名づく」、『伊予温古録』に「高さ四尺余、横二十間ばかりの巌窟あり、そのうち繊沙岩下に墜下し積りて白色をなすこと恰も食塩の如く土人によって塩と称し月の朔望には殊に多く堆積す」と記されています。渓谷を進むと、川底に甌穴と呼ばれる穴や、礫岩、砂岩、頁岩が堆積した層を見ることができます。渓谷の奥には、水の流れが作り出した龍の腹と呼ばれる岸壁や奥の滝と呼ばれる滝があります。また、渓谷の砂岩層は化石の宝庫といわれ、延享2年に西条藩士妻木某がこの地で採れた化石を紀州藩祇園南海に送り、高い評価を受けたとされています。

| 種別 | 市指定名勝 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和38年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市明河 | |

近藤林内墓

近藤林内は、文政元年河之内日浦に近藤次右衛門の第3子として誕生しました。10歳の時、本家(豪農・酒造)の近藤是衡の養子となります。その後家を継ぐこととなった林内は、質素倹約につとめ、公益慈善のために尽くすなど、藩主からも名字帯刀大庄屋格を与えられました。また、文人墨客との親交により風雅の道にも努め、「五楊」と称して俳句にも親しみました。70歳で亡くなりましたが、その墓は三段の基壇を持つ五輪塔で、その横には墓誌銘の碑があります。撰文は生前親交のあった真言宗豊山派貫主高志大了権大僧正、書は三輪田米山の揮毫によるものです。

| 種別 | 市指定有形文化財 |

|---|---|

| 指定年月日 | 昭和40年4月1日 |

| 所在地 | 東温市河之内 |

安国寺須弥壇

この須弥壇は総て桧材の漆塗りで、江戸時代の禅宗様式によるものです。壇上に枘穴があることから本来は高欄があったと考えられます。高さ120cm、間口300cm、奥行120cmで、安国寺が嘉永6年にこの地へ移築された際にあわせて作られたのではないかと考えられています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和38年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市則之内 | |

西法寺五輪塔群

医王寺の北東にある西法寺墓地には、層塔2基を含む多くの五輪塔があります。昭和48年に地元の人たちが付近に散乱していたものを集め、基壇を作り大切に保存しています。この五輪塔の1基の水輪に「建長六年三月八日(1254年)慈仏房」の刻銘があります。ここは西法寺の廃寺跡と言われ、昔は西方極楽浄土につながる墓地として有名なところであったと伝えられています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和49年1月23日 | |

| 所在地 | 東温市北方 | |

一畳庵

(写真左:一畳庵(外観)、中央:一畳庵(内観)、右:一畳庵を詠んだ句『佐伯巨星塔』)

俳人・松根東洋城が河之内惣河内神社社務所の内縁の一畳を借りて、昭和25年頃住んで俳句指導を行いました。

| 種別 | 市指定史跡 |

|---|---|

| 指定年月日 | 昭和52年4月25日 |

| 所在地 | 東温市河之内 |

北方三島神社常夜灯

元和二年(1616年)記銘の常夜灯が2基あり、年号が記されたものでは県下で最古といわれてます。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和52年4月25日 | |

| 所在地 | 東温市北方 | |

雨滝イスの木群生

明治4年に惣河内神社へ合祀された雨滝三島神社があった場所で、その社叢に繁っている常緑高木です。葉や枝に虫こぶができ、虫の出た穴に口をあてて吹くと「ヒョウ、ヒョウ」と鳴ることから「ひょんの木」とも呼ばれます。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和38年4月1日 | |

| 所在地 | 東温市河之内 | |

金毘羅寺四本杉

境内にある4本の大杉で、山門をくぐった先の石段を上がると、本堂前のひときわ高い石段の上、参道の左右にそれぞれ2本ずつそびえ立っています。高さは約39m、目通り3.7m、3.5m、3.3m、3.3mで、領主であった加藤嘉明公の手植えのものと伝えられています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和49年1月23日 | |

| 所在地 | 東温市河之内 | |

上福寺クスの木

本堂正面の石段を上がると、すぐ右手の高い石垣の端に立っている高さ約29m、目通り約5.5mのクスノキです。むかし、松山城再建の用材候補となり、慌てた里人が木を小さく見せるため石垣を築いて根元を埋めたと伝えられています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和49年1月23日 | |

| 所在地 | 東温市松瀬川 | |

大通庵エドヒガンザクラ

大通庵は、井内蔵元にある戒能一族の庵で、小手ケ滝城主戒能備前守通森の墓をはじめ、宝篋印塔などが数多く立ち並んでいます。エドヒガンザクラは墓地の一隅、高い石垣の端にあります。高さ12m、目通り1.5m。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和50年5月15日 | |

| 所在地 | 東温市井内 | |

久尾エドヒガンザクラ

井内久尾地区にあるサクラで、高さ16m、目通り3mと市内のサクラでは一番の巨木です。別名「孝子桜」、「孝太郎桜」、「釣鐘桜」とも呼ばれています。また、このサクラの咲き具合を見て、その年の豊凶を占ったともいわれています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和50年5月15日 | |

| 所在地 | 東温市井内 | |

揚神社クスの木

揚神社の境内にあるクスノキで、高さ36m、目通り7.8mと市内にある名木中最も大きいものです。むかし、この付近に住む百姓が、この木の陰で作物が思うように育たないことから、大きい鋸でこの木を伐ろうと一挽したところ、その切り口から真っ赤な血が流れ出て10日余りも寝込んでしまったそうな。何年か後、その話を聞いた男が「わしが伐ってやる」と大きな斧を勢いよく打ち込んだところ、腹痛を起こしそのまま死んでしまったということである。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和52年4月25日 | |

| 所在地 | 東温市北方 | |

源太ザクラ

郡境(現在の西条市)に近い旧金毘羅街道沿いの杉木立の中にある2本のエドヒガンザクラが「源太ザクラ」と呼ばれています。高さ17m、目通り2.88mと2.15mの2本、樹齢推定300年。『伊予温故録』に、貞享4年に周布郡から久米郡へと抜ける山道(中山越)の土砂崩壊を防ぐため、松山藩士矢野五郎右衛門が8240本のサクラの木を植えたと記されています。また、『愛媛面影』には中山越には多数のサクラがあるので「桜三里」と呼ぶとあります。ただ、この植え付けには松山藩の囚人が従事したとのことですが、非常に苦しい労働であったため、誰云うとなく五郎右衛門の通称「源太」の名前をとり、「桜三里は源太が仕置き花は咲くとも実はなるな」とうたったと言い伝えられています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和56年11月26日 | |

| 所在地 | 東温市河之内 | |

川筋のイチョウ

奥松瀬川川筋、県道湯谷口川内線水越地区の入口にある長福寺趾の境内にあります。高さ31.2m、目通り7.85mの雌株です。樹勢は旺盛で春から夏には新緑、秋には黄葉と、巨木であることもあわせて周囲からもその存在を認めることができます。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成5年1月14日 | |

| 所在地 | 東温市松瀬川 | |

吉久のイブキビャクシン

吉久集会所の敷地に立っています。高さ15m、目通り4.7mと県下にあるイブキビャクシンの中でも巨樹の部類となります。かつて、ここは長泉寺という寺院で、寺が火災になった影響を受けた枝が残っています。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成5年1月14日 | |

| 所在地 | 東温市吉久 | |

三島神社木造こまいぬ一対

木造のこまいぬ一対で、阿吽像ともにほぼ同じ大きさです。

両像とも背に力のこもった盛り上がりを見せ、前後のつめ先まで力量感があります。

製作者及び製作時期については現時点では不明ですが、同神社にある随身立像と作風や木材が同一ではないかと考えられることから、同一人物による作との可能性が考えられています。

| 種別 | 市指定有形文化財 |

|---|---|

| 指定年月日 | 平成9年4月21日 |

| 所在地 | 東温市則之内 |

大興寺ヤマモモ

北方にある大興寺裏山の墓地の最上段にあるヤマモモです。樹勢は旺盛で、川内地区にあるヤマモモの中では一番の巨木で、木の高さ13m、目通り2.4mです。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成9年4月21日 | |

| 所在地 | 東温市北方 | |

土谷三島神社やなぐい

長さ102cm。総皮製で一部に羽毛が施されています。蓋部に三ツ葵、梅鉢の家紋が描かれています。

内部に「御靫屋川瀬四郎衛」の墨書があり、2本の矢が納められています。

「松山領神社帳抄本」に「松山候施入」の記録があり、「明和五年松山藩神殿ヲ改築シ松平家ヨリ胡録奉納アリ」と記されています。

| 種別 | 市指定有形文化財 |

|---|---|

|

指定年月日 |

平成12年4月11日 |

| 所在地 | 東温市河之内 |

善城寺須弥壇

全体の装飾は簡素ですが、均整がとれており、真言密教の儀礼が守られています。

類似したものとして、愛媛県指定となっている、砥部町岩谷寺薬師堂須弥壇があります。

制作時期は不明。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成12年4月11日 | |

| 所在地 | 東温市井内 | |

光明寺本堂

光明寺の本堂は、文政11年の火災により焼失したため、嘉永4年に再建されました。すべて欅材を使用した方形造で、出三斗・出組で軒支輪を使っているので外部からも精巧に見えます。柱は円柱で、上部は粽になっており、向拝柱には礎盤があるなど、禅宗様式を多様に取り入れています。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年8月6日 | |

| 所在地 | 東温市滑川 | |

川上神社本殿

川上神社本殿は、平入り切妻の流造で、奥行6.2m、横幅9.8m。内陣奥行3.5m、幅8.1mの五間社流造の建物です。東温市内の神社の流造は一間社流造から三間社流造のものがほとんどで、その中でも三間社流造の数が一番多く見られます。寛政9年3月11日に発生した地坪祈願祭中宿場街大火で川上神社の本殿は焼失してしまいました。この本殿は文化4年に再建されたものとなります。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年8月6日 | |

| 所在地 | 東温市南方 | |

安国寺古地図

安国寺は、幕府の命により河野通盛が暦応2年に創建したとされています。古地図の作者は不明ですが文政8年に成立したもので、嘉永6年に現在地に移転する以前の旧安国寺とその周辺の状況を示す貴重な資料といえます。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年8月6日 | |

| 所在地 | 東温市見奈良(東温市立歴史民俗資料館) | |

光明寺本堂側面絵図

光明寺本堂が文政11年の火災により焼失し、嘉永4年に再建されました。この絵図は、本堂の再建にあたり作られたものです。絵図面は縦109cm、横126.5cmの木製の板に描かれており、当時の住職「覚道上人」や棟梁「宇野徳左衛門」「和田金左衛門」の名前を見ることができます。

| 種別 | 市指定有形文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年8月6日 | |

| 所在地 | 東温市滑川 | |

土谷三島神社杉

土谷三島神社の境内にある杉で東温市内にある杉の木の中で一番高い木です。高さ45m、目通り6.27mです。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年8月6日 | |

| 所在地 | 東温市河之内 | |

日浦ムクノキ(双樹)

河之内日浦地区にあるムクノキで、川内地区のムクノキでは一番大きいものです。

2本に分かれており、北側は高さ19m、目通り5.34mで南側は高さ17m、目通り3.36mです。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年8月6日 | |

| 所在地 | 東温市河之内 | |

吉久吉井神社クストイゲ

詳細については不明ですが、このクストイゲは本来海岸付近に自生している樹木です。

高さは10.4mで、目通りは1.45mです。

| 種別 | 市指定天然記念物 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年8月6日 | |

| 所在地 | 東温市吉久 | |

十七夜

十七夜は、「入船まつり」とも言われ、古くから北方にある医王寺に伝わる行事です。

旧暦の6月17日に行われており、現在では3年に一度実施されています。

船に乗せられた薬師如来を稚児が引き、寺の境内へと入ります。

この時、仁王門の所で「入波」が唱えられ、行列が庭に入りきると、庭狩が寺の状況をたたえ、太鼓・杖の由来を語り合います。

最後に庭狩二人の持った杖で渡り合います。次に提婆が薬師如来の功徳を称え、その時厨子が開き、如来を拝みます。

続いて端歌が唱えられ、稚児一同輪になって踊りながらこれに和するのです。

| 種別 | 市指定無形民俗文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年3月5日 | |

| 所在地 | 東温市北方 | |

百八灯

この百八灯は古くから吉久地区に伝わる行事です。

毎年旧暦の7月24日盂蘭盆に行われていた行事で、現在は新暦の8月24日に行われています。

百八の煩悩を去り、水難事故で亡くなった人の霊を慰め、餓鬼仏の供養を行うための行事として伝承されています。

| 種別 | 市指定無形民俗文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 平成16年3月5日 | |

| 所在地 | 東温市吉久 | |

北方獅子舞

江戸時代より揚神社の秋祭りの行事の一つとして伝えられました。演目は二羽獅子と乱獅子に大別されます。

| 種別 | 市指定無形民俗文化財 | |

|---|---|---|

| 指定年月日 | 昭和52年4月25日 | |

| 所在地 | 東温市北方 | |